Глава 14.Часть2

Положение в рабочем движении. Объединительные переговоры 1945 г.

Норвежская рабочая партия вскоре после освобождения страны обновила свое руководство. В сентябре 1945 г. съезд партии избрал председателем НРП премьер-министра Эйнара Герхардсена (p. 1897) взамен Оскара Торпа, бывшего министра лондонского правительства. Нюгорсволл, бывший премьер, скомпрометированный поражением 1940 г., вынужден был прекратить политическую деятельность. Герхардсен, многолетний секретарь НРП, одни из членов руководства Внутреннего фронта, провел три года в фашистских концлагерях. Он пользовался заслуженным авторитетом в своей партии. Коммунистическую партию возглавлял и после войны генеральный секретарь ЦК КПН Педер Фюрюботн (1890-1975). Председателем КПН был избран в 1946 г. взамен престарелого ветерана Эгеде-Ниссена секретарь партии Эмиль Лёвлиен (1899-1973), вернувшийся из Швеции, до роспуска Коминтерна – кандидат в члены его Исполкома. Норвежская рабочая партия вскоре после освобождения страны обновила свое руководство. В сентябре 1945 г. съезд партии избрал председателем НРП премьер-министра Эйнара Герхардсена (p. 1897) взамен Оскара Торпа, бывшего министра лондонского правительства. Нюгорсволл, бывший премьер, скомпрометированный поражением 1940 г., вынужден был прекратить политическую деятельность. Герхардсен, многолетний секретарь НРП, одни из членов руководства Внутреннего фронта, провел три года в фашистских концлагерях. Он пользовался заслуженным авторитетом в своей партии. Коммунистическую партию возглавлял и после войны генеральный секретарь ЦК КПН Педер Фюрюботн (1890-1975). Председателем КПН был избран в 1946 г. взамен престарелого ветерана Эгеде-Ниссена секретарь партии Эмиль Лёвлиен (1899-1973), вернувшийся из Швеции, до роспуска Коминтерна – кандидат в члены его Исполкома.

После окончания войны руководство НРП приняло решение о разработке новой принципиальной программы, которая и была одобрена на 33-м съезде НРП в 1949 г. Программу готовила специальная комиссия во главе с генеральным секретарем партии X. Ли, се основные идеи были предложены реформистским теоретиком Т. Эльстером16.

Программа развивала идеи реформистского пути к социализму по мере привлечения на сторону социал-демократии большинства народа. В качестве предпосылок выдвигались сильные демократические традиции, доказавшие свою жизненность в годы оккупации, высокий уровень дисциплины и просвещения у норвежцев. Возможность мирного пути к социализму обосновывалась опытом деятельности государственных предприятий и кооперации, успешной практикой экономического регулирования. В программе говорилось, что формы будущей организации общества еще не ясны и что экономические преобразования должны проводиться с учетом конкретных условий в каждой отрасли производства при сочетании государственной и частной собственности во имя наибольшего экономического эффекта.

Проект программы вызвал на съезде многочисленные замечания слева. Делегаты съезда указывали, что в нем недостаточно четко проанализированы процессы, происходившие в капиталистическом обществе. Указывалось, что программа недооценивает значения национализации, что трудящиеся не понимают своих руководителей, которые хотят строить социализм, не устранив частной собственности17.

Лидеры НРП использовали опыт общенародных действий во время войны для распространения иллюзий о благотворности классового сотрудничества в борьбе за социальный прогресс, об общности интересов рабочих и предпринимателей и т. п. Как писал тот же Т. Ольстер, "национальное единство времен оккупации создало новые отношения между НРП и буржуазными партиями, сделавшие естественным решение текущих проблем, насколько это возможно, путем сотрудничества и компромисса"18. Такой курс НРП часто ставил ее политику в зависимость от буржуазных партий и затруднял применение действенного контроля над предпринимателями.

Линия на сохранение классового сотрудничества с буржуазией осуществлялась и социал-демократическим руководством ЦОПН. Последнее поддерживало политику правящей Норвежской рабочей партии. Руководители ЦОПН указывали, что эта поддержка поможет усилить влияние государства на экономическую жизнь и облегчить борьбу за улучшение экономического положения рабочих. Секретариат ЦОПН призывал всех членов профсоюзов голосовать на выборах за кандидатов НРП и проводил большую агитационную работу в пользу партии в период избирательных кампаний. Важнейшей задачей деятельности профсоюзов было объявлено участие в восстановлении народного хозяйства страны. Руководство ЦОПН призывало рабочий класс приложить максимум усилий для того, чтобы создать основу для развития экономики и значительного повышения уровня жизни народа. Рабочим внушали, что для этого необходимо пойти на временные жертвы и отказаться от требования немедленного улучшения их материального положения. Усилия профсоюзов должны были направляться в первую очередь на повышение производительности труда.

Самая массовая организация норвежских трудящихся, профсоюзы, оказалась к концу войны значительно ослабленной в результате политики "пацификации", проводившейся в период оккупации. При послевоенном возрождении и укреплении профсоюзов большое значение придавалось их реорганизации по производственному принципу. Эта реорганизация способствовала сплочению рядов рабочего класса. В решении Генсовета ЦОПН 1945 г. говорилось о необходимости произвести коренные изменения в профсоюзах как организационного, так и идеологического характера с целью привлечь всех трудящихся к решению политических, экономических и культурных задач, которые встают при создании демократического общества.

В 1948 г. было проведено объединение ряда профсоюзов. Все союзы, действовавшие в одной отрасли экономики, были сведены в единое профсоюзное объединение. Работа по улучшению структуры профсоюзов продолжалась и в последующий период.

Вскоре после окончания войны была восстановлена довоенная численность профсоюзов, затем их ряды продолжали быстро расти. Вот как шел рост ЦОПН в первые послевоенные годы (для сравнения приводятся данные за 1934 г. – последний год правления буржуазных партий – и за 1939 г. – последний предвоенный год для Норвегии):

|

Год |

Число местных отделений профсоюзов |

Число членов профсоюзов |

|

1934 |

2211 |

161 133 |

|

1939 |

3833 |

356 796 |

|

1945, апр. |

|

267 726 |

|

1945, дек. |

3704 |

339 920 |

|

1946 |

3998 |

407 029 |

|

1947 |

4265 |

442 445 |

|

1948 |

4346 |

456 297 |

|

1949 |

4443 |

473 629 | Источник: Landsmøteprotokoll 1949, s. 20; Fagføreningskunnskap. Oslo, 1954, brev. 2 s. 24.

Уровень организованности норвежских рабочих повысился: на многих предприятиях в профсоюзе состояли все рабочие без исключения. Авторитет профсоюзов вырос в связи с их борьбой за повышение заработной платы, улучшение системы социального обеспечения и расширение влияния рабочих на дела предприятия. Основным принципом при заключении коллективных договоров отныне было осуществление "политики солидарности в отношении заработной платы", которая, как заявляли руководители ЦОПН, должна была способствовать выравниванию уровня доходов между различными категориями трудящихся. Руководители норвежских профсоюзов стремились всячески воспрепятствовать развертыванию стихийной бесконтрольной борьбы рабочих за свои экономические интересы. Г. Уусланн, один из руководителей ЦОПН, заявил летом 1945 т.: "Открытые конфликты мы будем рассматривать как пройденную стадию в развитии профсоюзного движения и идти дальше к политике солидарности, при которой договоры о заработной плате будут все более и более превращаться в крупные договоры между обществом и рабочим классом"19.

В первые послевоенные годы были проведены некоторые изменения в трудовом законодательстве. Ссылаясь на необходимость "соблюдения мира" в промышленности в период восстановления экономики, правительство провело через стортинг ряд законов, ограничивавших борьбу рабочих с предпринимателями за свои права. В 1947 г. был учрежден так называемый Совет по заработной плате, получивший функции принудительного арбитража по трудовым спорам. Стачки или локауты, проводимые вопреки решению Совета по заработной плате, считались незаконными20.

В 1949 г. в связи с ослаблением послевоенной системы принудительного арбитража конгресс ЦОПН принял поправку к своему уставу, запрещавшую отдельным союзам проводить переговоры о заключении соглашений с предпринимателями или отказываться от действующих соглашений без разрешения на то секретариата ЦОПН. Для проведения забастовки также требовалась его санкция. Эти меры стесняли свободу деятельности низовых профсоюзных организаций, снижали их боеспособность. В 1947 г. был принят "закон о бойкоте", который отменял запрет на эту форму борьбы рабочего класса, введенный в 1933 г. Однако в некоторых случаях бойкоты запрещались; в частности, если они наносили ущерб "важным интересам общества" или если повод к бойкоту не соответствовал возможному ущербу от бойкота21. Разумеется, подобная туманная формулировка давала широкий простор для ее толкования в интересах предпринимателей. Под "закон о бойкоте" могли быть подведены и стачки.

Курс реформистского руководства рабочих организаций на сотрудничество с буржуазией проявился в его отношении к массовым выступлениям рабочих. Вместо того чтобы всемерно использовать и развивать боевые настроения рабочих, руководители НРП и ЦОПН взяли курс на предотвращение забастовочной борьбы. Рабочих пытались убедить в том, будто бы их борьба против капиталистов в то время, когда у власти находится рабочее правительство, лишь мешает осуществлению его политики. Подобные призывы действовали на некоторые группы рабочего класса.

Забастовочное движение в Норвегии в первые послевоенные годы характеризовалось следующими данными:

|

Год |

Число забастовок |

Число участников |

Забастовочные человеко-дни |

|

1945 |

16 |

4074 |

65 000 |

|

1946 |

39 |

4658 |

79 019 |

|

1947 |

47 |

8250 |

41 294 |

|

1948 |

58 |

5919 |

92 278 |

|

1949 |

47 |

9010 |

104 759 | Источник: Økonomisk utsyn øver året 1947. Oslo, 1948, s. 43; Yearbook of Labour Statistics 1953. Geneva, 1953, p. 345.

В первые послевоенные годы часто возникали политические забастовки, участники которых требовали наказания военных преступников или бывших квислинговцев, а татке смены профсоюзного руководства или администрации предприятий, которые дискредитировали себя сотрудничеством с предпринимателями в ущерб рабочим.

Самая крупная после окончания войны забастовка состоялась в сентябре 1948 г. на заводе компании "Норшк гидро" в Херойя. Забастовка была объявлена в поддержку требований рабочих об улучшении условий их труда, включая введение 42-часовой недели. Стачка, в которой участвовало свыше 1500 человек, продолжалась 42 дня. На ряде предприятий Осло рабочие собрания одобрили забастовку в Херойя, решено было проводить отчисления со своего заработка в фонд бастующих. На нескольких предприятиях страны были проведены забастовки солидарности с рабочими Херойя. 4 ноября 1948 г. бастующие вынуждены были вернуться на работу, получив обещание, что их требование будет рассмотрено при заключении, тарифного соглашения весной 1949 г. Руководство ЦОПН выступило с резким осуждением бастующих. Члены профсоюза рабочих химической промышленности, принимавшие участие в стачке, были исключены из союза22. Непродолжительные "легальные" забастовки, как правило, были связаны с пересмотром тарифных соглашений и с требованиями улучшения условий труда.

Радость достигнутой победы над фашизмом и радикализация рабочего класса сблизили социал-демократов с коммунистами. Отвечая желанию рабочих масс, руководство ЦОПИ сразу же после освобождения Норвегии выступило инициатором новых объединительных переговоров между НРП и КПН. Такие переговоры начались в июне 1945 г., и партии быстро достигли соглашения о политической программе после объединения. Однако переговоры зашли в тупик, когда стал обсуждаться вопрос о том, как практически осуществить объединение партий. НРП предлагала пополнять руководящие органы объединенной партии пропорционально итогам успешных для нее и неудачных для компартии выборов в стортинг 1936 г., а коммунисты настаивали на том, чтобы объединение партии и формирование ее руководства проводились на основе предстоящих выборов. Компартия призывала социал-демократов выступить на них с общими списками.

30 августа 1945 г. открылся VI съезд Коммунистической партии Норвегии. Съезд обсудил вопрос об объединении с НРП и о ходе переговоров и обратился к руководству Норвежское рабочей партии с призывом возобновить переговоры и послал свою делегацию на открывшийся 31 августа 32-й съезд НРП для ознакомления его делегатов с позицией коммунистов в вопросе об объединении. Компартия предложила создать специальный комитет для достижения соглашения23. Коммунисты считали лучшим путем к объединению солидарное выступление обеих партий по важнейшим вопросам внутренней политики.

На съезде НРП разгорелась жаркая дискуссия об объединении с компартией. Докладчик Оскар Тори упрекал коммунистов в том, что они затрудняют объединение, требуя для себя больше прав в объединенной партии, чем это позволяло им их фактическое влияние в массах. Поддержавшие Торпа другие лидеры партии в своих выступлениях извращали политику коммунистической партии, пытаясь опорочить ее деятельность в начале воины, и отказывались от каких-либо иных условий объединения с коммунистами, кроме своих собственных.

В дальнейшем переговоры об объединении возобновлялись, но в условиях уже начинавшейся "холодной войны" так и не дали результата.

В первые послевоенные годы четко обозначился рубеж между обеими партиями рабочего класса и буржуазией по экономической политике. Коммунисты поддерживали НРП по вопросам, связанным с осуществлением "Общей программы", в первую очередь по регулированию экономики, требуя точного и последовательного выполнения многих предложений самой НРП. Компартия выступила с конкретной социально-экономической программой, включая пятилетний план строительства новых промышленных предприятий, полную электрификацию промышленности, сельского хозяйства и жилищ. Особое внимание уделялось развитию электрохимической и электрометаллургической промышленности. Компартия считала, что промышленность должна по возможности развиваться без помощи иностранного капитала, на средства государства и народа. Иностранные капиталисты должны быть вытеснены из ключевых отраслей экономики путем скупки государством их акций. КПН предлагала отказаться от иностранных займов, учитывая хорошее состояние норвежского платежного баланса. Компартия полагала, что успешная экономическая политика может проводиться только при отказе от односторонней внешнеполитической ориентации на Запад, мешающей экономической независимости Норвегии. Она выступала за развитие экономических отношений с Советским Союзом и странами Восточной Европы24. Буржуазные партии уже в 1947 г. начали открытую борьбу против линии правительства. Поводом для этого стали временный закон о регулировании цен и первый "национальный бюджет". Буржуазные партии выступали против "плановой экономики", против предоставления правительству больших прав контроля и регулирования хозяйственной жизни. Уже осенью 1946 г. партия "Хёйре" требовала "остановить начавшееся развитие в направлении государственного дирижирования экономикой"25. Особенно упорно она добивалась ослабления государственного регулирования в промышленности и судоходстве. В начале 50-х. годов "Хёйре" и "Буннепарти" с общих позиций выступили против создания крупных государственных предприятий. Предложенные "Хёйре" меры – повышение уровня цен и сокращение количества денег, находящихся в обращении, – не нашли поддержки.

Острая внутрипартийная борьба развернулась в партии либералов – "Венстре" после освобождения страны. Она была прежде всего связана с определением линии партии в вопросах сельского хозяйства, а также отношения к партии "Хёйре". Только в ходе дискуссии по законопроекту о ценах в 1952-1953 гг., где партия выступила с радикальных позиций, было достигнуто относительное единство. Сплотив свои ряды, партия "Венстре" начала претендовать на роль объединяющей "третьей силы", стоящей между Рабочей партией и партией "Хёйре".

"Буннепарти" начиная с 1947 г. выступила в качестве самой непримиримой оппозиционной партии. Она критиковала курс на преимущественное развитие промышленности и добивалась выделения больших средств сельскому хозяйству, а также принятия мер для повышения доходов крестьян до уровня зарплаты промышленных рабочих. Она пропагандировала всемерную экономию в общественном секторе, осуждала тенденцию к концентрации капитала и особенно резко выступала против иностранных капиталовложений. Партия подчеркивала свое несогласие с политикой государственного регулирования.

Христианско-народная партия сделала ставку на завоевание части избирателей НРП, выдавая себя за представителя всех групп населения. В экономической политике ее лозунги были близки лозунгам НРП, по отношению к регулируемой экономике она заняла умеренную позицию. Партия активно выступала по вопросам культурной политики как защитник христианских "нравственных ценностей".

-----------

ПРИМЕЧАНИЯ

16. Lie Н. ...Slik jeg ser del, Oslo, 1975, s. 11.

17. Det norske Arbeiderparti. 33. ordinacre landsmøte 17.-20. februar 1949. Protokoll (далее – Landsmøteprotokoll 1949). Oslo, 1950, s. 70-71.

18. Socialist International Information, 1955, vol. 5, N 45, p. 795.

19. Bull Е. Norsk fagbevegelse. Oslo, 1955, s. 133.

20. Ibid., s. 134.

21. Henriksen K. Е. Tariffavtale og fredsplikt. Oslo, 1956, s. 41.

22. Norway. Economic and Commercial Conditions. London, 1949, p. 50.

23. Landsmøleprotokoll 1945, s. 107-108.

24. См.: Пирогов Г. Н. Рабочее движение, в Норвегии в первые послевоенные годы (1945-1949 гг.). – В кн.: Рабочее движение в скандинавских странах и Финляндии. М., 1965, с. 84-116; Vekst og velstand, s. 334-350.

25. Kilder til moderne historie. Oslo, 1972, Bd. 2. Norsk innenrikspolitikk, s. 122.

Опубликовано: БНИЦ/Шпилькин С.В. Источник: Ulfdalir

Страницы Норвежской истории

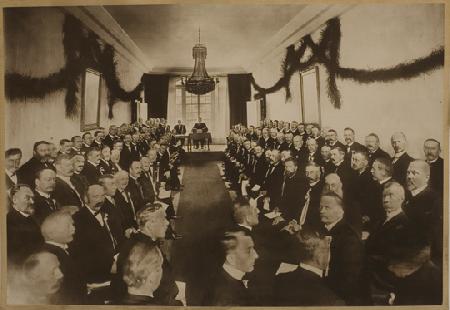

Учредительное собрание в Эйдсволле. Часть II

Вергеланд выступил с прямой критикой в адрес Партии за независимость. Вергеланд обвинил Фальсена за веру в то, что у страны была как исполнительная, так и законодательная власть. Известно, что такого не было. Целью нападок Вергеланда был принц-регент. Он считал, что его оппоненты были заинтересованы в отстаивании позиции принца, а не народа. |

Учредительное собрание в Эйдсволле. Часть I

В Учредительное собрание в Эйдсволле весной 1814 года входили избранные представители со всей Норвегии (исключая Северную Норвегию). Их задачей было написание Норвежской Конституции. Представителей, участвовавших в собрании, принято называть депутатами народного собрания, принявших конституцию в Эйдсволле или отцов Эйдсволла. |

Майские дни сорок пятого в Норвегии

Майские дни сорок пятого. Ощущение пьянящего счастья. Объявление на дверях одного из магазинов парадной улицы Осло, Карл Юхан, так и гласит: «Закрыто по причине радости». После пяти трудных лет чувства рвутся наружу, и не только радостные. |

|

Глава 14.Часть 2. Положение в рабочем движении. Объединительные переговоры 1945 г. Норвегия в 1945-1960 гг.

|