Глава 15.Часть2

Государственно-монополистическое регулирование экономики. Норвегия в системе империалистической интеграции Государственно-монополистическое регулирование экономики. Норвегия в системе империалистической интеграции

Качественные и структурные сдвиги в экономике довременной Норвегии порождены как объективными факторами (благоприятная конъюнктура на международных рынках, научно-техническая революция, нефтеразработка и др.), так и целенаправленной политикой норвежского государства, которое различными средствами государственно-монополистического регулирования пыталось и пытается способствовать прогрессивным структурным сдвигам в экономике страны.

"Новая структурная политика" стала в центре внимания правящей НРП с начала 60-х годов и с тех пор проводится при всех правительствах, преследуя две главные цели: во-первых, рационализацию организационной структуры экономики, т. е. содействие процессу укрупнения производственных единиц, и, во-вторых, рационализацию межотраслевой и внутриотраслевой, а также региональной структур национальной экономики.

Свою политику вмешательства в экономику страны государство ведет в трех главных направлениях: развитие инфраструктуры хозяйства; непосредственное поддержание и стимулирование структурных изменений в экономике; содействие внешнеэкономической экспансии монополий. Важнейшим результатом вмешательства государства была отмеченная выше активизация концентрации и централизации капиталов примерно с середины 60-х годов – так называемая "структурная рационализация". Эти же процессы, продолжающиеся и в 70-х годах, в порядке обратной связи действовали на государственно-монополистический механизм, поднимая его на более высокий уровень.

Из скандинавских стран Норвегия первой ввела льготную систему налогов с акционерных обществ (1961 г.), устраняя финансовые барьеры на пути слияния предприятий, приобретения недвижимости и увеличения капиталов путем эмиссии новых акций. Во избежание экстенсивного роста производства ставилось требование, чтобы льготное расширение капитала было нацелено на реорганизацию компаний. Параллельно были введены законы об освобождении дивидендов на новые акции от налогов и об отмене налогов на увеличение акционерного капитала, в случае расширения круга акционеров24. Сходные льготы предоставлялись при перемещении капиталов в три северные провинции и некоторые центральные части страны, т. е. в районы, объявленные государством "развивающимися".

Форсированию структурной перестройки служила и налоговая реформа (с 1970 г.). Одноступенчатый налог с оборота (так называемый "омс") в размере 13,64% был заменен налогом на добавленную стоимость в размере 20% (так называемый "момс"). Доля косвенных налогов в государственных бюджетных поступлениях повышалась до 70% от всех налоговых поступлений, при этом 50% составил налог на добавленную стоимость. В муниципальных же бюджетах прямые налоги по-прежнему составляют 90% от всех налоговых поступлений. Реформа повышала удельный вес косвенных налогов, не изменяя общего уровня налогообложения. Обосновывалось это тем, что косвенные налоги позволяют устанавливать более эффективный контроль за производством и потреблением в государстве, чем прямые налоги на доходы и капитал. Реформа уравняла предпринимателей обеих экономических группировок и поощрила перемещение производительного капитала из одной западноевропейской страны в другую. Реформа унифицировала взимание налога с оборота в масштабе не только Скандинавии, но и всей Западной Европы, включая "Общий рынок". Проведенные изменения в государственной налоговой политике 60-х годов косвенно стимулировали инвестиционную активность в частном секторе, смягчали разрушительные удары экономических кризисов и инфляции.

Государственный бюджет, средства которого на 85% образуются из налогов, является, таким образом, важным орудием воздействия на экономику страны. В начале 70-х годов в государственный бюджет поступало 47-48% валового национального продукта. То был максимальный уровень централизации, после чего был взят курс на движение перераспределяющей роли государственного бюджета.

В 1977 г. по каналам государственного бюджета перераспределялось около 44% валового национального продукта Норвегии. Для сравнения можно указать, что еще в 1962 г. государственным бюджетом было охвачено лишь 32% валового национального продукта25.

Хотя удельный вес государственного сектора в Норвегии меньше, чем, например, в Финляндии и Швеции, на финансирование экономики расходуются значительные бюджетные средства. Так, государство владеет большей половиной акций крупнейшей диверсифицированной компании "Норшк гидро", выпускающей электрохимическую и электрометаллургическую продукцию. В настоящее время "Норшк гидро" все больше специализируется на производстве оборудования для нефтяной промышленности. В вышеназванной нефтеперерабатывающей государственной компании "Статойл" главным акционером является само государство. Если в 1970 г. государство вложило в нефтяную промышленность 313 млн. крон, то в 1974 г. эти инвестиции составляли 5,8 млрд. и в 1976 г. – 10,8 млрд. крон26.

В послевоенные годы важным источником государственных поступлений все еще являлись таможенные сборы, а таможенная политика преследовала протекционистские цели. Эта устаревшая система была свернута в 60-с годы. Таможенные поступления в государственные доходы снижаются. О динамике импорта и таможенных поступлений в 1960-1974 гг. дают представление следующие цифры (в млн. норвежских крон):

|

Год |

Импорт |

Таможенные поступления |

Доля таможенных поступлений в общих налоговых поступлениях |

|

1960 |

10 446 |

499 |

5 |

|

1970 |

26 443 |

378 |

2 |

|

1974 |

46 556 |

350 |

1,2 |

Источник: EFTA Bulletin, 1975, vol. XVI, N 8, p. 11.

Как известно, послевоенная Норвегия была пионером в составлении подробных прогнозов развития национальной экономики. В начале 60-х годов государственное программирование поднялось на более высокий уровень. Четырехлетние программы, составленные в 1965 г. на 1966-1969 гг., а в 1969 – на 1970-1973 гг., охватывали как общественный, так и частный секторы производства, сферы обслуживания и социальных мероприятий. Целью программирования на государственном уровне является создание исчерпывающей оптимальной модели предстоящего развития всего общества27.

Государственно-монополистическое регулирование экономики, создавая видимость служения общенациональным интересам, в действительности руководствуется интересами крупных, перспективных и в рамках интеграционных группировок более конкурентоспособных компаний. Структурные преобразования 60-70-х годов ограничивались в значительной степени ведущими отраслями промышленности на густонаселенном юге страны. Противоречия и диспропорции в региональном развитии капиталистической экономики страны так и остались нерешенными.

Неотъемлемую часть государственно-монополистической политики, нацеленной на расширение участия в международном разделении труда и внешней экспансии национальных компаний, составляет использование достижений науки и техники, а также торговля научно-техническими знаниями. Если учесть весьма ограниченные возможности "крошечных" норвежских компаний, примечателен вклад норвежцев в мировую технологию. Норвежским компаниям принадлежит целый ряд технических открытий и технологических "ноу-хау". В качестве примера можно привести плавильные печи фирмы "Элкем", уникальное подъемное оборудование фирмы "Мунк", силовые установки судов фирмы "Бергене меканиске веркстэдер", технологию производства азотных удобрении из компонентов воздуха, разработанную компанией "Норшк гидро", танкеры сжиженного газа объединения "Акер-груп" и т. д. За последние 10 лет норвежские компании достигли немалых успехов в разработке уникального оборудования для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Самая распространенная в настоящее время полупогруженная нефтебуровая платформа "Акер Н-3" была создана судостроительной компанией "Акерс механик веркстэд" на основе закупленной в США лицензии. В 1976 г. эксплуатировались 12 таких платформ, строились 16 платформ, из них 7 – на верфях самой Норвегии28.

Норвегия затрачивает большие средства на научно-исследовательские работы, например 149 млн. долл. в 1970 г. и 240 млн. долл. в 1973 г., из них около 40% – частные предприниматели29. До последнего времени 15-20% научных работ в Норвегии финансировались иностранными фирмами. Последние оплачивали в Норвегии примерно впятеро больше научных исследований, чем норвежские компании за границей. Иными словами, торговля техническими знаниями является для Норвегии пока средством к укреплению промышленного потенциала и еще только превращается в самостоятельную статью норвежского экспорта. Экспорт технических знаний Норвегии все же значительно меньше их импорта. В 1975 г. Норвегия закупила за границей 4600 патентов и лицензий, 2600 которых были внедрены в том же году.

Как известно, Норвегия еще в конце 50-х годов выбрала формой участия в системе западноевропейской интеграции членство в ЕАСТ. Европейская ассоциация свободной торговли ставила своей целью содействовать посредством либерализации внешней торговли преобразованию производственной структуры и повышению международной конкурентоспособности национальных монополий отдельных своих стран-членов, имея в виду достижение более благоприятной платформы для перспективного присоединения к "Общему рынку". В 60-х и 70-х годах Норвегия участвовала в системе западноевропейской интеграции на трех уровнях: во-первых, на уровне северного сотрудничества, которое имеет подчеркнуто частномонополистический характер и координируется – после провала плана "Нордэк"30 в 1970 г. – Северным советом; во-вторых, в рамках ЕАСТ; в-третьих, путем сотрудничества с ЕЭС. При этом интеграция на уровне частных норвежских монополий развивалась в отдельных отраслях национальной экономики быстрее, чем общегосударственная. Вместе с тем преобладающий частномонополистический характер сотрудничества сам создает противоречия, существенные разногласия между финансово-промышленными группами Норвегии и ее партнерами по Северному совету, ЕАСТ и др.

Отказ Норвегии в конце 50-х годов, а затем в 1971-1972 гг. от вступлении в "Общий рынок" (с его наднациональными органами управления экономикой) и предпочтение ею участия в ЕАСТ были не случайны: они отразили предпочтение частномонополистической интеграции государственно-монополистическому объединению империалистических государств (участие в ЕЭС соответствовало интересам наиболее мощных экспортных компаний, которые в конце 50-х годов давали лишь четверть промышленной продукции страны). Однако для крупной норвежской буржуазии такое решение было и остается тактическим маневром временного характера. После присоединения Норвегии к ЕАСТ (1959 г.) правящие круги готовились к участию в более широкой европейской экономической интеграции. Достигнутый к началу 70-х годов уровень крупного специализированного производства в ведущих отраслях норвежской экономики требовал расширения географической диверсификации производства. Надолго "Общего рынка" приходилось в 1972 г. 26% норвежского импорта и 24% экспорта, а в 1977 г. (после присоединения Великобритании, Ирландии и Дании к ЕЭС) соответственно 45% импорта и свыше 56% экспорта31. Монополистический капитал Норвегии все теснее переплетался с капиталом Западной Европы, в том числе с капиталом ЕЭС.

Вопрос о дальнейшем развитии отношений с ЕЭС вызвал острую внутриполитическую борьбу (см. подробнее ниже). Отрицательное мнение большинства норвежцев о присоединении страны к "Общему рынку", высказанное на сентябрьском совещательном референдуме 1972 г., побудило правящие круги к расторжению ранее подписанного соглашения о вступлении в ЕЭС. После шестимесячных переговоров между Норвегией и ЕЭС 14 мая 1973 г. в Брюсселе был подписан лишь договор о свободной торговле промышленными товарами. Первый этап его действия завершился 1 июля 1977 г., а второй этап завершался 1 января 1980 г. Преференциальные ограничения во взаимной торговле промышленными товарами должны быть полностью устранены к началу 1984 г. Норвегия, таким образом, вновь решила остаться вне "Общего рынка".

ПРИМЕЧАНИЯ

24. Пискулов Ю. В. Многоликая Скандинавия. М., 1975, с. 59-60.

25. EFTA Bulletin, 1974, vol. XV, N 9, p. 15; Norges Bank Annual Report 1978. Oslo, 1979, p. 7; Андреев Ю. В. Указ. соч., с. 51.

26. Norges Bank Economic Bulletin, 1975, N 3, tab. 37; Norges Bank Annual Report 1977, p. 8.

27. Андреев Ю. В. Указ. соч., с. 53 и сл.; Орлова В. Я. Новые направления в экономической статистике Норвегии: Автореф. канд. дис. М., 1971.

28. Бюллетень иностранной коммерческой информации, 1975, 22 апр.; 1976, 16 апр., 20 ноября.

29. Yearbook... 1976, р. 287.

30. План экономической унии стран Северной Европы см.: Пискулов Ю. В. Многоликая Скандинавия, с. 150 и след.

Опубликовано: БНИЦ/Шпилькин С.В. Источник: Ulfdalir

Страницы Норвежской истории

Учредительное собрание в Эйдсволле. Часть II

Вергеланд выступил с прямой критикой в адрес Партии за независимость. Вергеланд обвинил Фальсена за веру в то, что у страны была как исполнительная, так и законодательная власть. Известно, что такого не было. Целью нападок Вергеланда был принц-регент. Он считал, что его оппоненты были заинтересованы в отстаивании позиции принца, а не народа. |

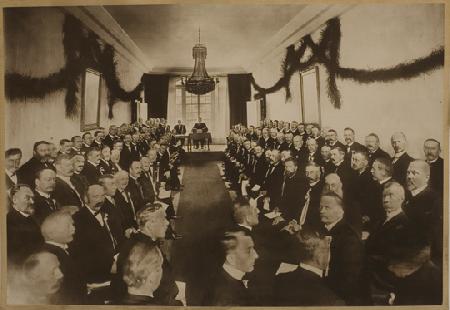

Учредительное собрание в Эйдсволле. Часть I

В Учредительное собрание в Эйдсволле весной 1814 года входили избранные представители со всей Норвегии (исключая Северную Норвегию). Их задачей было написание Норвежской Конституции. Представителей, участвовавших в собрании, принято называть депутатами народного собрания, принявших конституцию в Эйдсволле или отцов Эйдсволла. |

Майские дни сорок пятого в Норвегии

Майские дни сорок пятого. Ощущение пьянящего счастья. Объявление на дверях одного из магазинов парадной улицы Осло, Карл Юхан, так и гласит: «Закрыто по причине радости». После пяти трудных лет чувства рвутся наружу, и не только радостные. |

|

Глава 15. Часть2 Экономическое развитие 60-70-х годов: темпы роста, структурные сдвиги и качественные изменения

|