Глава 16.Часть5

Организация и достижения науки Организация и достижения науки

Обретение Норвегией государственной самостоятельности, индустриализация и урбанизация сопровождались прогрессом научной жизни, высшей школы и музейного дела.

Успехам научных исследований способствовал высокий уровень народного образования. Неграмотность среди взрослого населения в XIX в. была редким исключением. Закон о всеобщем обязательном обучении был принят еще в 1827 г. К концу 60-х годов нашего века в стране завершен переход к единой девятилетней школе, в которой за три года обучения учащиеся приобретают одну из пяти основных специализаций, в том числе по сельскому хозяйству и лесному делу.

Первое высшее учебное заведение в стране было открыто в 1758 г. – Конгсбергский горный институт. На протяжении XIX столетия были учреждены Высшая техническая школа в Тронхейме, Высшая педагогическая школа в Ладе, Музыкальная академия в Бергене, Академия искусств, Консерватория, Высшая военная академия (все три в Кристиании). Для Норвегии характерно размещение ряда высших школ в провинциальных городах.

Еще в XVIII в. возникли планы создания университета в норвежской столице. Он был создан лишь в 1811 г. на средства от всенародной подписки и начал действовать в 1813 г. Длительное время это был единственный университет страны. Правда, фактически являлся университетом и открытый в 1825 г. Бергенский музей, бывший своеобразным высшим учебным заведением с естественнонаучным факультетом и отделениями геологии, океанографии, зоологии. В 1948 г. на основе этого факультета и его отделений был организован университет, второй в стране. В 1968 г. открыт университет в Тронхейме и в 1972 г. – самый молодой университет Норвегии в заполярном Тромсё.

В 1857 г. была учреждена Норвежская Академия наук и литературы (ныне Академия наук). Основывались научные общества: в Осло – Медицинское (1833), Изучения древностей (1844), Археологическое (1848), Политехническое (1852), Историческое (1869), Инженерное (1874), Географическое (1882), Химическое (1893), Геологическое (1905), Математическое (1918) и иные, в Бергене были основаны местное Историческое общество (1895), Медицинское, Поощрения наук (оба в 1927 г.).

Из научных учреждений страны мировое значение приобрел Метеорологический институт (основан в 1886 г.). В столице же расположены Институт химической физики, Полярный институт (основаны в 1908 г.), Институт сравнительного изучения культур (1920), Институт атомной энергии (1948), Научно-исследовательский институт министерства обороны и многие другие. Всего в Норвегии свыше 300 научно-исследовательских институтов, примерно столько же лабораторий промышленных и коммерческих фирм, около 40 научных обществ. Особо должен быть отмечен Нобелевский комитет стортинга, задачей его является подача рекомендаций стортингу для присуждении Нобелевской премии мира39.

Примерно треть научно-исследовательских учреждений – государственные, 60% входят в систему высших учебных заведений, остальные являются независимыми от государства или же частными. Главные научные центры после столицы, насчитывающей около сотни научно-исследовательских институтов и лабораторий, – это Тронхейм и Берген. Государственные научно-исследовательские учреждения находятся в ведении министерств и ведомств. Институты атомной энергии, Полярный и ряд других управляются непосредственно правительством. Независимыми являются институты Онкологический, имени Микельсена (внешней политики) и иные. Наконец, немало институтов и лабораторий принадлежит концернам и предприятиям ("Норшк гидро", "Норатом" и др.).

Особо следует охарактеризовать организацию научных работ в сфере сельского хозяйства. Первая высшая Сельскохозяйственная школа была открыта в городе Ос (близ Осло) в 1859 г., в 1897 г. она преобразована в Высшую норвежскую сельскохозяйственную школу. Другой сельскохозяйственный вуз страны – Норвежская высшая ветеринарная школа. Кроме Высшей сельскохозяйственной школы, имеются отраслевые научно-исследовательские институты агрономического профиля (Норвежский институт защиты растений, Норвежский институт механизации сельского хозяйства, Институт экономики сельского хозяйства, Норвежский центр исследований мяса и мясопродуктов и др.).

В стране – около сорока агрошкол типа наших техникумов. При них имеются опытно-учебные хозяйства, животноводческие фермы, фермы пушных зверей, пасеки. Широко поставлены научные работы, опытных хозяйств, результаты их публикуются в трудах, издаваемых каждым опытным хозяйством. Развитая сеть сельскохозяйственных обществ (частных, но получающих субсидию государства) распространяет новые знания и методы с помощью института агрономов-консультантов, работой которых руководит министерство сельского хозяйства.

Освоением новых земель занимается специальное Общество по осушению земель Норвегии с постоянным штатом агрономов-мелиораторов. 50% бюджета общества дают взносы частных лиц. Имеются опытные станции по земледелию, овощеводству, садоводству. Лесным хозяйством руководят Главная дирекция (ведает частными лесами) и Дирекция государственных лесов. С 1917 г. функционирует Норвежский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и эксплуатации леса в системе министерства сельского хозяйства. С 1898 г. существует Лесное объединение (частных лесовладельцев), здесь сосредоточены работы по облесению заболоченных земель и культивации леса. Объединение получает государственную субсидию. Имеются Государственный институт охотничьего хозяйства, Научно-исследовательский отдел пресноводного рыболовства и т. д.

Научными работами в области овощеводства ведают четыре государственных учреждения: Опытное хозяйство Кватамар (близ Тронхейма), хозяйство Лангбек в Сирланнет, Опытная станция Высшей сельскохозяйственной школы и Институт овощеводства при этой школе (руководит государственными сортоиспытаниями). Научные исследования и рекомендации в сфере животноводства – компетенция нескольких опытных станций (государственных и принадлежащих кооперации фермеров). Существуют общества животноводов, крупнейшее из них – Общество по разведению норвежского крупного рогатого скота. Государство оказывает обществу поддержку и ведет племенную книгу по каждой породе крупного рогатого скота.

Государство планирует научно-исследовательские работы, для чего существуют Государственный комитет по науке и технике и Консультативный совет по научным исследованиям (учреждены в 1965 г.). Стортинг утверждает разработанные этими учреждениями планы научных исследований, определяет размеры финансирования исследований и пр.

Важной чертой организации науки в Норвегии является ее участие в сотрудничестве стран Северной Европы. Существующий с 1952 г. межпарламентский Северный совет регулирует и вопросы координации в сфере высшего образования. В частности, обеспечено взаимное признание итогов государственных выпускных экзаменов в вузах стран Северной Европы; взаимно признаются ученые степени и звания и т. д. Унифицируется и патентное право.

С 1947 г. существует Северный совет по научным исследованиям в области технических и естественных наук ("Нурд-форшк"), в который входят и представители Норвегии. Задачей совета является координация научных исследований и взаимная научно-техническая информация. Особо важна координация научных работ в области агрохимии, защиты природной среды, борьбы с коррозией металлов, ряда технологических процессов (например, химии жиров), теории и организации науки и пр. Осуществляется кооперация в области ядерной физики и атомной энергии.

Научные исследования в Норвегии в немалой степени финансируются из государственных и внебюджетных фондов. Таковы фонды Фритьофа Нансена, А. Яре (создан крупным предпринимателем А. Яре для финансирования естественнонаучных работ), внебюджетный фонд для финансирования научных исследований, создаваемый из отчислений от своеобразного спортлото (так называемый "футбольный фонд"), фонд для поощрения сотрудничества промышленных предприятий и др. Особый культурный фонд создан из отчислений правительств северных стран, включая норвежское, для поощрения культурного сотрудничества этих стран в области гуманитарных, математических и педагогических паук.

Материальные условия научных работников вполне удовлетворительны, но трудоустройством молодежи, оканчивающей вузы, не занимается ни одно учреждение, и безработица среди интеллигенции – обычное явление. В стране выходит много научных журналов, но цены на книги и научную периодику весьма высоки.

В небольшой Норвегии более пятисот музеев. Наиболее важные: в Осло – Норвежский народный музей (1894 г.), Государственный музей прикладного искусства (1876), Технический музей. На полуострове Бюгдё, близ Осло, расположены один из крупнейших в Европе Музей деревянной архитектуры, Скансен, и Музей кораблей викингов. Здесь же – Музей "Кон-Тики" (доход от посетителей этого оригинального музея идет на стипендии студентам-антропологам и этнографам). Норвегия – первая страна, где стали бережно собирать и хранить памятники старинной деревянной архитектуры под открытым небом. О крупнейшем Бергенском музее, преобразованном в университет, но, конечно, сохранившем свои бесценные коллекции, уже говорилось. Имеется и ряд мемориальных музеев: живописца Э. Мунка (основан в 1963 г.) и скульптора Г. Вигеланна (основан в 1947 г.).

* * *

О самостоятельной норвежской науке можно говорить лишь со второй половины XVIII столетия, когда в стране сложилась устойчивая прослойка интеллигенции, осознававшая и выражавшая особые, местные интересы в отличие от общегосударственных, датско-норвежских. Это произошло в прямой связи с зарождением капиталистических отношений и формированием: буржуазной нации. Именно тогда появились первые труды, в которых раскрывались природные богатства страны и великое прошлое ее древней культуры40. Таковы книги епископа Ю. Э. Гуннеруса (1718-1773).

Человек большой культуры и кипучей энергии, он явился организатором Королевского научного общества в Тронхейме в 1760 г. (в 1926 г. общество разделилось на Музей и Академию). Как натуралист Гуннерус оставил серьезный труд "Норвежская флора" ("Flora norvegica", 1766-1776). Особая ценность труда – в гравюрах-таблицах (их 314). Много сделал Гуннерус для изучения полезных ископаемых страны. Итогом четырех экспедиций (1759, 1762, 1767, 1772 гг.) ученого явился трехтомный труд "Сообщения о минералах Нурланна и Финмарка" ("Efterretninger over Mineralier i Nordland og Finmarken"), изданный уже после кончины автора. Труд шире названия – в нем немалое место занимает и фауна этих провинций.

В 20-х годах XIX в. при университете вокруг физика К. Ханстеена (изучавшего земной магнетизм) образовался кружок талантливой молодежи. Кружок издавал первый в стране "Естественнонаучный журнал". Среди молодых людей – участников кружка находился Н. X. Абель (1802-1829) – один из величайших математиков XIX столетия. Лишения и скоротечная чахотка свели молодого ученого в могилу на 28-м году жизни, но вклад в математику обессмертил его имя. Следуя Эйлеру, Гауссу и Лагранжу, Абель начал свои исследования в области алгебры и перенес их в связанные с алгеброй отрасли интегрального исчисления. Этим он заложил основу современной теории эллиптических и гиперэллиптических функций. Установленные Абелем основные свойства этих функций привели его к созданию общей теории функций. Он оставил и неоспоримое доказательство неразрешимости в радикалах уравнений пятой степени. Хотя ранняя смерть оборвала его исследования, последователи Абеля построили современную теорию функций на идеях замечательного норвежского математика41.

С началом промышленного переворота связан быстрый рост естественных наук, математики, физики и химии. П. К. Асбьёрнсен – зоолог, лесовод, исследователь фольклора, опубликовал в шести томах "Естественную историю для молодежи" ("Naturlige historie for ungdom", 1838-1848). Имя свое он, однако, прославил изданием народных сказок Норвегии. Большое значение имели труды М. Н. Блютта (1789-1862) – ботаника и палеонтолога. Он занимался изучением лишайников Европы, флоры Пиренеев, но главным его трудом была "Флора Норвегии" ("Norges Flora", Bd. 1, 1861). После смерти ученого этот труд продолжил его сын – ботаник А. Блютт (1843-1898), выпустивший 2-й и 3-й тома. Блютт-младший изучал фауну морских побережий Норвегии и субарктической зоны.

Исследователем ихтиофауны был М. Сарс (1805-1869), отец знаменитого историка. Бывший вначале ихтиологом, М. Саре стал крупным зоологом. Он изучал фауну моря у побережья Бергена, особенно мир моллюсков и морских звезд. Фундаментальный труд "Фауна норвежских берегов" ("Fauna littoralis Norvegicae") начал выходить в 1848 г. Издание продолжил сын ученого Г. О. Сарс (1857-1927). Научные интересы Г. О. Сарса вышли за пределы Норвегии, он участвовал в знаменитой английской океанографической экспедиции вокруг света на корвете "Челленджер" (1872-1876), изучал органический мир Каспийского моря и Танганьики. Выдающимся исследователем фауны и флоры моря был Я. Ю. А. Апелофф (1857-1921).

Физик и геофизик В. Ф. К. Бьеркнес (1862-1951) исследовал (под руководством знаменитого Г. Герца) явления электрического резонанса, обосновал теорему о циркуляции жидких тел и с ее помощью объяснил возникновение морских течений и ветров. Он разработал динамические методы прогнозирования погоды и основал норвежскую службу погоды (1917). Высокий уровень метеослужбы и ее авторитет у рыболовов, моряков и представителей иных профессий в значительной мере – заслуга Бьеркнеса.

По нередкой у норвежских ученых традиции сын Бьеркнеса – Я. О. Б. Бьеркнес (р. 1897) – также метеоролог с мировым именем. Он выполнил классические исследования атмосферных фронтов, раскрыв их связи с осадками, открыл природу циклонов, выяснил роль циклонической активности в общей циркуляции атмосферы, изучал влияние океана на циркуляцию атмосферы и на климат.

Геолог Б. М. Кейлхау (1797-1858) создал геологическую карту Норвегии. Он исследовал горы Норвегии, Финмарк, Шпицберген и оставил ценный труд "Недра Норвегии" ("Gaea Norvegica", Bd. 1-3, 1838-1850).

Математику после Абеля представлял Софус Ли (1842-1899). Творец теории непрерывных групп, возникшей из стремления внести объединяющее начало в разнообразные отрасли математики – дифференциальные уравнения, основания геометрии, теорию инвариантов, Ли оказал сильное влияние на современную математику и на такие ее ответвления, как топология и многомерная геометрия.

У. Я. Брок (1818-1889) – математик, физик, государственный деятель (был морским министром, руководил почтовым делом, ряд лет состоял депутатом стортинга) оставил крупное литературное наследство – труды в области математики, физики (механики, оптики). С 1880 г. он был директором Международного бюро мер и весов. Эта его деятельность приобрела международное значение.

К. М. Гульдберг (1836-1902) был математиком, натуралистом, химиком. Вместе с П. Воге он сформулировал один из основных законов физической химии – закон действующих масс (1864-1867). Этим законом установлены зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ, а также соотношение между концентрациями продуктов и исходных веществ в состоянии химического равновесия. На основе этого закона физической химии регулируются процессы химической индустрии – синтез аммиака, окисление сернистого газа и др.

В сфере медицины важным: событием было открытие врачом и микробиологом Г. X. А. Хансеном (1841-1912) лепрозной палочки, возбудителя грозной болезни – проказы.

С конца XIX в. происходит бурный рост норвежской индустрии. Развитие производительных сил определило темпы и характер научно-технического прогресса. Оформлялись новые отрасли науки, в первую очередь непосредственно связанные с запросами техники.

В 1900 г. К. Биркеланн (1867-1917) разрабатывает способ окисления азота атмосферы в дуговом разряде, ставший основой промышленного связывания атмосферного азота. В Норвегии, где электрическая энергия гидростанций сравнительно дешева, этот способ стал основой производства химических удобрений (калиевой селитры).

Основа техники – математика была сферой плодотворной деятельности крупных ученых: А. Туе, А. Сельберга, В. Бруна. В области топологии выдвинулся П. Хеюр. Отметим труды Э. Хилероса по квантовой механике, Ю. Хольтсмарка, X. Вергеланна и других – в сфере ядерной физики, Э. Гледича – в радиохимии. Интенсивный рост горнодобывающей индустрии стимулировал успехи геологических наук (зоолог, минералог, палеонтолог и геолог В. К. Брёггор (1851-1940); П. Барт, разрабатывавший теорию петрографии; Ю. Г. Фогт – теорию рудообразования; В. М. Гольдшмидт – один из основателей геохимии и др.). Надо упомянуть С. Росселанна (р. 1894), исследователя переменных звезд.

Славой и гордостью норвежского народа является изучение неизведанных регионов Земли. Норвегия еще в раннее средневековье заняла ведущее место в морских плаваниях (см. подробнее гл. II).

Среди путешественников начала нового времени было немало я норвежцев. Так, выдающимся полярным мореплавателем был Енс Мунк (1570-1628), плававший на Новую Землю (1609) и пытавшийся найти Северо-западный проход (экспедиция в Гудзонов залив, 1619-1620). С конца XIX в. Норвегия выдвинула крупнейших океанографов, отважных путешественников и исследователей полярных пространств.

На первом место среди них стоит имя одного из величайших сынов Норвегии, Фритьофа Нансена (1861-1930). Зоолог по образованию (ихтиолог и конхиолог), Напсеп еще' студентом совершил первое плавание на зверобойном судне в Арктику. В 1888 г. Нансен с пятью товарищами предпринял лыжный поход по Гренландии с задачей пересечь гигантский остров с востока на запад. Смелый замысел удался. Были получены новые ценные данные по многим отраслям пауки, в частности открыт второй полюс холода Северного полушария и собраны важные сведения по гляциологии, метеорологии и геологии. В 1890 г. Нансен выдвинул оригинальный проект путешествия к Северному полюсу. План исходил из мысли о существовании течения, идущего от берега Азии через Северный полюс. Предполагалась постройка непотопляемого судна особой конструкции, которое, вмерзнув в лед, продрейфовало бы к полюсу. Главная цель задуманной экспедиции была не установление рекорда, а исследование Арктики. Расчеты полностью подтвердились. Летом 1893 г. знаменитый "Фрам" ("Вперед") вышел в открытое море из Осло-фьорда. Под 78°50' с. ш. "Фрам" вмерз в полярные льды и начался его дрейф. Гипотеза о полярном течении также подтвердилась, но дрейф оказался медленным. К концу второй зимовки удалось достигнуть только 83° с. ш. и 102° в. д. В марте 1895 г. обозначилось устойчивое отклонение дрейфа и оказалось, что "Фрам" дрейфует на юго-запад от полюса. Нансен решил покинуть судно и вдвоем с лейтенантом Ф. Я. Иогансеном на лыжах достигнуть полюса. Нарты с продовольствием везли собаки.

"Фрам" поручался его капитану Отто Свердрупу. Нансен и его верный товарищ после пяти месяцев труднейшего похода достигли 86° 14', подойдя ближе к полюсу, чем все предшествовавшие экспедиции. До полюса оставалось всего 3°46', когда отважные норвежцы открыли, что дрейф льдов относит их на юго-запад быстрее, чем путешественники двигались на север. Пришлось повернуть к Земле Франца-Иосифа. Перезимовав на острове Джексона, весной 1896 г. Нансен и его спутник близ мыса Флора, на острове Нордбрук, встретились с английской экспедицией Джексона и на ее судне в августе 1896 г. возвратились на родину. Спустя неделю Свердруп благополучно привел к берегу Норвегии "Фрам".

Экспедиция дала большие научные результаты: были определены глубины моря, доказано наличие течений и подвижки льдов в Северном Ледовитом океане с востока на запад, открыт ряд островов, выполнены ценные наблюдения по метеорологии, биологии моря, земному магнетизму, гляциологии.

В дальнейшем Нансен участвовал в нескольких экспедициях, в том: числе в экспедиции 1913 г. к устью Енисея, завершившейся путешествием по Сибири. Свои впечатления он передал в книге, носившей знаменательное название "В страну будущего".

Нансен принимал также участие в борьбе за независимость родины – расторжении унии со Швецией (см. гл. XI) и был первым посланником независимой Норвегии в Англии. Глубоко потрясенный ужасами первой мировой войны, Нансен занял пост верховного комиссара Лиги Наций по делам военнопленных и обеспечил репатриацию миллионов военнопленных многих национальностей, медицинскую помощь им, снабжение репатриантов деньгами и продовольствием. Он способствовал спасению оставшегося в живых армянского населения после злодейского истребления его младотурецкими властями. По инициативе Нансена были учреждены "нансеновские паспорта" для лиц, утративших связи с родиной и не натурализовавшихся на чужбине (см. также гл. XII, раздел о внешней политике).

Имя Нансена носят улицы, площади, школы городов СССР. Оно увековечено во многих географических названиях, например: его именем названы один из островов Земли Франца-Иосифа и мыс там же, острова у берега Харитона Лаптева (часть полуострова Таймыр). Имеется имя Нансена и на карте Луны42.

Выдающимся исследователем Арктики был и Отто Свердруп (1854-1930), спутник Нансена по лыжному походу через Гренландию и доблестный капитан "Фрама". В 1898-1902 гг. он возглавил экспедицию на борту "Фрама" в Канадском Арктическом архипелаге, открыв здесь ряд островов и исследовав архипелаг Парри. В 1914 г. Свердруп по приглашению русского правительства принял участие в розысках экспедиций Русанова и Седова. Арктику изучали и К. Ларсен (1860-1924) в 1893 г., Ю. Йорт (1869-1948) – в 1910 г., X. У. Свердруп (1888-1957), совершивший в 1931 г. первое плавание в водах Арктики на подводной лодке "Наутилус".

Громкое и славное имя в истории полярных путешествий составил себе Руал Амундсен (1872-1928). В 1903-1905 гг. на небольшом промысловом судне он проплыл Северо-западным проходом, что до него не удавалось никому. В этом плавании было определено положение магнитного полюса и обследованы берега островов Канадского Арктического архипелага.

В 1911-1912 гг. Амундсен штурмовал Южный полюс. На борту прославленного "Фрама" (дар Нансена) он отправился к ледовому барьеру Росса, где зимовал с группой спутников. Отсюда экспедиция благополучно достигла Южного полюса, где водрузила флаг своей родины. Р. Амундсен и Ф. Я. Иогансен были первыми людьми на Южном полюсе, на месяц опередив английскую экспедицию Р. Ф. Скотта.

В 20-х годах Амундсен замыслил смелое предприятие – достигнуть Северного полюса на самолете. 21 мая 1925 г. два самолета с экспедицией (Амундсен и семь спутников) стартовали со Шпицбергена, взяв курс на полюс. Однако несовершенство тогдашней авиации и обнаружившийся большой перерасход горючего (его не хватило бы на обратный путь) заставили прервать полет под 87°44' с. ш. и 10°20' з. д. Неудача не обескуражила Амундсена. Северный полюс был им достигнут в 1926 г. в составе экспедиции на борту дирижабля "Норге". Это был первый беспримерный в истории авиации беспосадочный полет по маршруту Шпицберген – Северный полюс – Аляска. Экспедиция была интернациональной – норвежско-американско-итальянской, и ею руководили Амундсен, Л. Элсуорт и У. Нобиле. Амундсен стал первым человеком, побывавшим на обоих полюсах Земли. Он погиб в 1928 г. при попытке вывезти на гидросамолете потерпевшую бедствие итальянскую экспедицию Нобиле.

Славное имя Амундсена носят залив, море и вершина в Антарктиде, залив в море Бофорта, котловина в Северном Ледовитом океане, научная станция (Амундсен-Скотт) в Антарктиде.

Выдающимся путешественником является X. Ингстад (р. 1900). Заинтересовавшись проблемой локализации древнескандинавских поселений в Северной Америке – Винланде исландских саг, Ингстад после тщательных изысканий пришел к выводу, что следы его нужно искать на острове Ньюфаундленд. В 1965 г. в северной части Ньюфаундленда ученому удалось обнаружить остатки поселения, по-видимому норманнского. Раскопки вскрыли фундаменты нескольких жилых домов, руины кузницы, куски шлака и крицы. Аборигены – индейцы и эскимосы – до появления в Новом Свете колонизаторов не знали ни металлургии, ни кузнечного дела. Радиоуглеродный анализ показал, что кузница действовала приблизительно в начале XI в., что согласуется со сведениями саг о Винланде43.

Плеяду замечательных норвежских путешественников мы завершим именем Тура Хейердала (р. 1914). Участник второй мировой войны, после победы он отдал свои силы антропологии, этнографии, географии, археологии и реконструкции гипотетических плаваний древности.

Хейердал выдвинул гипотезу о первичном заселении Восточной Полинезии из Южной Америки, а не из Азии, как полагают большинство ученых. Для доказательства этой гипотезы он построил плот из бальзового дерева "Кон-Тики" (по имени божества древних перуанцев). На нем Хейердал с пятью спутниками в 1947 г. проплыл за 101 день 4300 миль от Перу до атолла Раройа в архипелаге Туамоту (Полинезия). Высокая мореходность плота была полностью доказана. В 1952 г. ученый руководил норвежско-американской экспедицией на Галапагосские острова, собрав ценные материалы в подтверждение своей гипотезы. В 1955-1956 г. Хейердал исследовал острова Пасхи и Рапа-Ити, работал он и на Маркизских островах. Ему удалось раскрыть тайны создания и установки исполинских статуй острова Пасхи.

В 1969-1971 гг. Хейердал предпринял две попытки (вторую – успешно) пересечь Атлантический океан на ладье из папируса с задачей выяснить возможности трансатлантических рейсов из средиземноморского региона в древнейшие времена. Эпопея плаваний Хейердала и его спутников на папирусном судне, названном именем древнеегипетского божества Солнца "Ра", приковала внимание всего мира.

Таков же характер последней экспедиции Т. Хейердала в ноябре 1977 – апреле 1978 г. на тростниковом судне – подобии судна древних шумеров – из Ирака в Персидский залив. Далее маршрут пролегал Аравийским морем и Аденским заливом. Целью экспедиции было доказать мореходные качества судна шумерского типа и показать, что древне восточные цивилизации могли сообщаться по морю. Экспедицию, чей интернациональный характер воплощался поднятым на судне (оно именовалось "Титрис") флагом ООН, пришлось прекратить из-за военных маневров флота НАТО, но она подтвердила высокую мореходность судна.

Не все ученые согласны с воззрениями Хейердала. Однако его заслуги в обосновании возможностей и значения тростникового мореплавания древности бесспорны. Ныне норвежский ученый – почетный доктор наук Академии наук СССР.

* * *

После окончания второй мировой войны в Норвегии интенсивно развивались электротехника, радиотехника (телевидение), радиоэлектроника. В середине 60-х годов был построен первый в стране атомный реактор (проект Халлена, осуществленный совместно со Швецией, Данией, Финляндией и девятью другими странами). В 70-х годах строятся суда с атомными двигателями. Интенсивно развивается химия. В 1969 г. О. Хасссль (р. 1897), исследователь кристаллохимии, получил Нобелевскую премию.

В области сельского хозяйства научные изыскания в послевоенный период направлялись на повышение урожайности, применение химических удобрений новых типов, гербицидов, обновление сельскохозяйственной техники и т. д. Урожайность после войны значительно возросла. Весьма эффективны научные исследования в животноводстве. Они ведутся в направлении поисков новых методов кормления животных и условий содержания скота

(испытания материалов для подстилки, различных конструкций полов, станков, ограждений, отопления, вентиляции хлевов и стойл и т. д.). Важное значение имеют научные рекомендации по кормлению животных кормосмесями, получению высокой жирности молока и пр.

В рыболовстве научные работы содействуют развитию новых проемов лова, разведению рыбы в термальных водах предприятий (особенно карпа, угря), селекции (перспективно получение породы карпа без межмышечных костей), успехам зарыбления пресноводных озер и улучшению состава рыбы. Рекомендации ученых привели к полному прекращению норвежского китобойного промысла (с 1970 г.), и овеянная романтикой профессия китобоя исчезла.

Большие работы ведутся в лесном деле. Норвегия ежегодно высаживает миллионы деревьев (в основном хвойных пород). Много внимания уделяется уходу за лесом, санитарным рубкам, борьбе с вредителями леса и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ

|

38. Østvedt A. Music and Musicians in Norway Today. Oslo, 1961, p. 4.

39. Нобелевские премии "за труды в деле пропаганды мира между народами" с 1001 г. присуждаются ежегодно норвежским стортингом по представлению Нобелевского комитета. Премии мира присуждаются государственным и общественным деятелям, порой весьма далеким от борьбы за мир.

40. Об исторической науке см. введение к книге.

41. Ope О. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель / Пер. с англ. М., 1961.

42. Ср.: Нансен-Хейер Л. Книга об отце / Пер. с норв. Л., 1971.

43. Ингстад X. По следам Лейва Счастливого / Пер. с норв. Л., 1969.

БНИЦ/Шпилькин С.В. Источник: Ulfdalir |

|

|

|

Страницы Норвежской истории

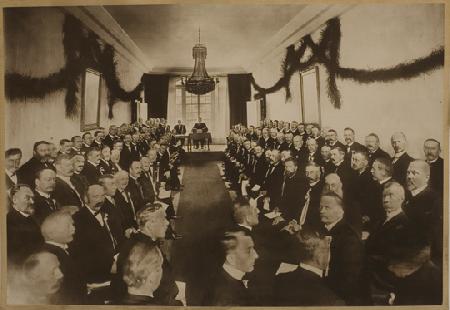

Учредительное собрание в Эйдсволле. Часть II

Вергеланд выступил с прямой критикой в адрес Партии за независимость. Вергеланд обвинил Фальсена за веру в то, что у страны была как исполнительная, так и законодательная власть. Известно, что такого не было. Целью нападок Вергеланда был принц-регент. Он считал, что его оппоненты были заинтересованы в отстаивании позиции принца, а не народа. |

Учредительное собрание в Эйдсволле. Часть I

В Учредительное собрание в Эйдсволле весной 1814 года входили избранные представители со всей Норвегии (исключая Северную Норвегию). Их задачей было написание Норвежской Конституции. Представителей, участвовавших в собрании, принято называть депутатами народного собрания, принявших конституцию в Эйдсволле или отцов Эйдсволла. |

Майские дни сорок пятого в Норвегии

Майские дни сорок пятого. Ощущение пьянящего счастья. Объявление на дверях одного из магазинов парадной улицы Осло, Карл Юхан, так и гласит: «Закрыто по причине радости». После пяти трудных лет чувства рвутся наружу, и не только радостные. |

|

Глава 16.Часть 5. Организация и достижения науки Норвегии

|